9.顧客の「ポジティブ」な声を聞く。 「ネガティブ」は聞かない

2019.09.19

コラム・データ

生活者からのポジティブ評価でチャンス発見。商品をほめて伸ばす

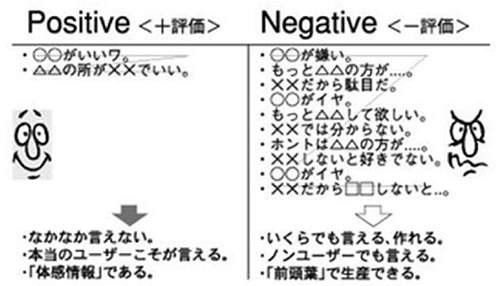

定性情報を分類する基準に「ポジティブ評価」と「ネガティブ評価」に分ける「PN分類」というものがあります。ポジティブデータとネガティブデータに分ける理由は、この2つの役割が違うためです。

ポジティブ評価は、機会発見情報であり、チャンスを発見するために役立つデータです。その商品のコアベネフィットを確認し、商品の特長として際立たせ、コミュニケーションの訴求ポイントになるもので、いわばほめて伸ばす子育てと同じようなものです。

一方、ネガティブ評価については、商品やサービスの改善情報であり、弱点を補いマイナスをゼロに近づけるためのものです。ただし、成熟市場における商品・サービスの場合は、挙げられるネガティブ点や不評価については、予め分かっている場合が多いのが現実です。分かっていても技術的に難しかったり、あえてそうしていたりするケースがほとんどです。

ネガティブ情報を引き出してしまう「意見をください」という質問

商品やサービスの評価について「意見」を求めると、ネガティブの方が多くなってしまいます。

これを体感してもらうために、弊社のセミナーの冒頭などで行う簡単なワークをご紹介します。

- 参加者に「ここは、日本イス製造株式会社のモニタールームです。みなさんが座っているのは当社の新商品のイスです。ぜひ忌憚のないご意見をください」と聞きます。

- ホワイトボード等に大きなTの字を書いて、それぞれの人の意見を、その内容がポジティブ(肯定的)なら左側に、ネガティブ(否定的)なら右側に書きます。

- 左右の枠の意味は、最初は明示しません。

このようなワークを行うと、ネガティブ意見の方が多くなりがちで、ほぼ1対2ぐらいの割合でネガティブが多く出てきます。

単純な質問ですが、なかなか面白いもので、社内研修などで活用すると企業の特徴が大変よくわかります。感覚的にユニークな商品を多く出している企業は比較的ポジティブ評価が多く出る傾向にあります。

弊社ではセミナー等でこのデモンストレーションをのべ300回はやっていますが、ポジティブ意見の方がネガティブ意見より多かったのは後にも先にも1回だけでした。それは某化粧品メーカーの若手開発マンを対象にした時でした。逆に、重厚長大系の企業、官公庁の方達を対象にした時には、ポジティブデータはゼロということも体験しています。

P:評価 Positive

N:不評価 Negative

内容 | 評価(ポジティブ・データ) | 不評価(ネガティブ・データ) |

|---|---|---|

データ |

|

|

役割 | 機会発見情報 | 改善情報 |

ポジティブ評価は本当のユーザーからしか集められない貴重な情報

先にご紹介したワークのように、商品やサービスの評価について「意見」を求めると、ネガティブの方が多くなってしまいます。

これは「ネガティブな評価はその商品を知らなくても(=ノンユーザーでも)言えるから」です。ポジティブ評価については本当のユーザーやファンでない言えない一方で、ネガティブ評価についてはその商品・サービスを利用したことがなくても頭で考えて適当なことを言えてしまうのです。

先のワークではいえば、ほんの数分しか座ったことのない(=ユーザーではない)イスについて何かを言わなければいけない状況では、ネガティブな評価の方が言いやすいということなのです。

しかし、ポジティブ評価は本当のユーザーや本当にその商品が好きなひとでないと、たくさん言えないのです。例えば筆記用具で考えると、自分のボールペンが好きな人は、それについて「どう書きやすいのか」「どう握りやすいのか」そしてそれ以外にも、たくさんの具体的なポジティブ評価を言えるでしょう。

繰り返しになりますが、ポジティブ評価は機会発見情報であり、チャンスを発見するためやコミュニケーションの訴求ポイントとして役立つデータです。一方、ネガティブ評価については、商品やサービスの改善情報であり、弱点を補いマイナスをゼロに近づけるためのものなのです。

-

Download

各種サービスのご紹介資料のダウンロードは、こちらからお願いします。

-

Contact

各種サービス、調査結果の利用等に関するお問い合わせやご相談は、こちらからお願いします。